#1. 임진모

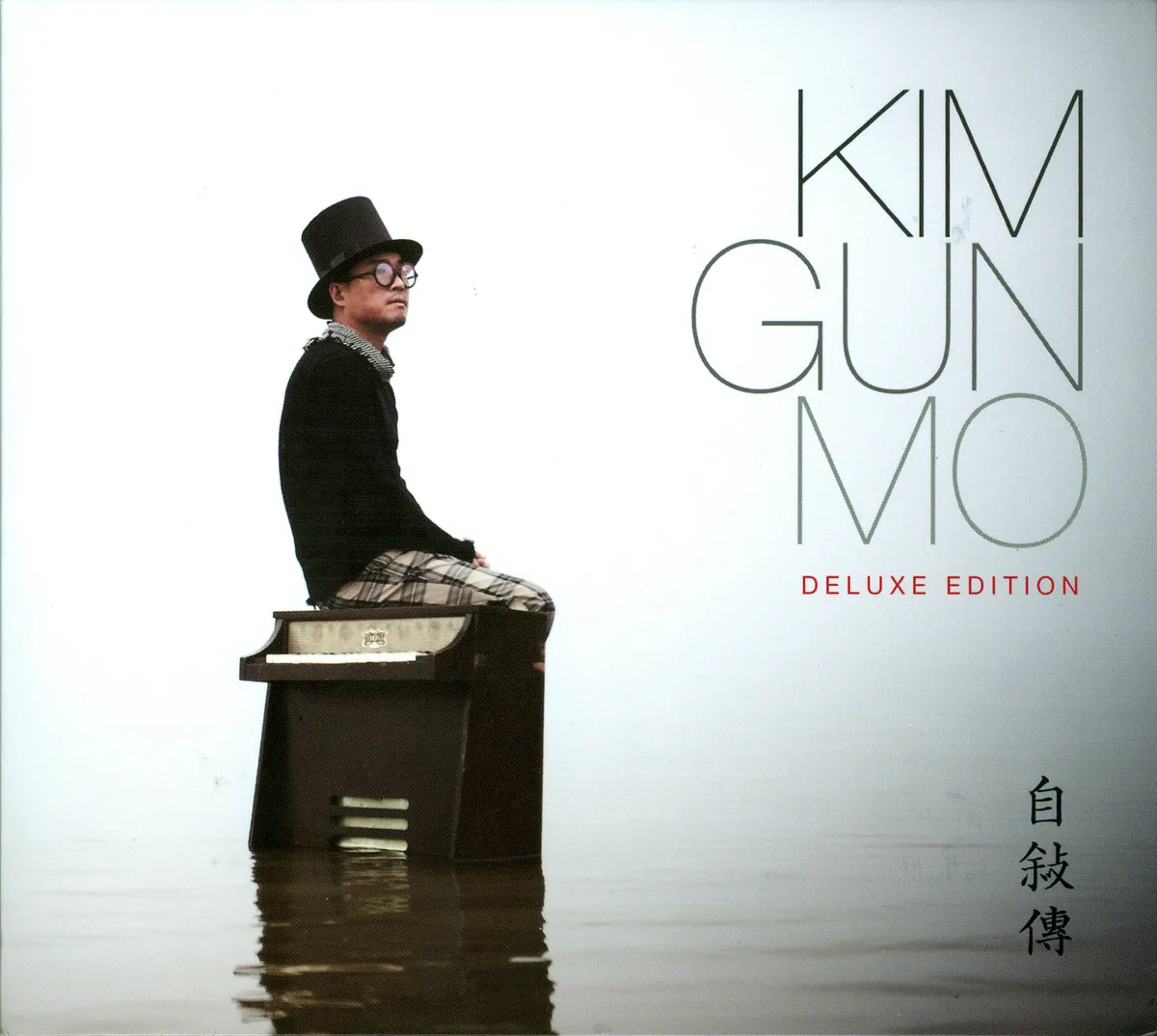

가수로서 말할 때는 1990년대에서 지금까지 최고로 평가받는 김건모의 진가가 유감없이 나타난다. 노래는 과거의 스타일에 지금의 젊음은 표현이 곤란한 삶의 이끼가 묻었다. 로맨틱 무드를 자극하는 발라드 선율도 예쁘게 뽑았다. 그 시대를 기억하고자 하는 사람들은 안락함을 맛볼 것이다.

하지만 1990년대 전장을 누빈 ‘블록버스터 듀엣’ 김창환과의 만남이라는 빅 토픽에 비출 때 솔직히 음악은 기대에 미흡하다. 도입 보컬에 이은 코러스에 보코더를 쓰는 방식을 비롯해 편곡 방식이나 소리 장치들이 시시하다. 잔혹하게 말하면 구닥다리 같다.

지금의 젊은 수요자와 소통하려면 좀 더 짜릿했어야 한다. 이 점은 동반 싱글인 ‘Kiss’도 별 차이가 없다. 슈퍼스타 그리고 중견의 의무라고 할 지도적 참신함에 소구하지 않고, 여느 기획사 상품처럼 대중정서를 편하고 익숙한 것을 선호하는 경향으로만 파악한 것이다. 듣기엔 무리가 없지만 아쉽다.

#2. 이대화

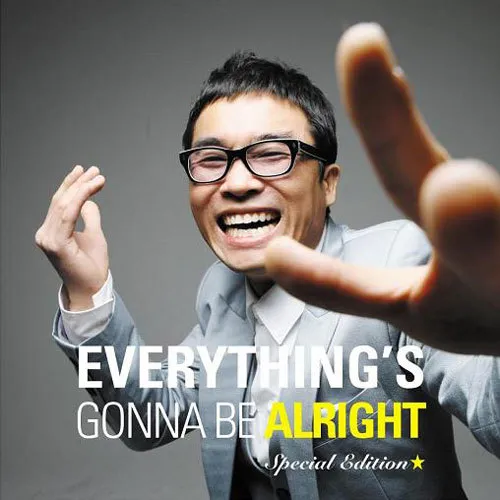

데뷔 16년 차 ‘연탄’이 만들어낸 진짜 ‘흑인’ 러브 송. 통속적인 가요 발라드 문법에서 여유롭게 한 발짝 물러났다.

장르와 형식에서 ‘아티스트’임을 과시하는 것은 물론, 노래를 하고 음악을 만드는 사람이 갖춰야 할 첫 번째 덕목이 ‘단순함’이라는 것을 다시금 일러준다. 사랑을 표현하는 가장 흔한 한 마디 “사랑해”, 말을 걸듯이 편안한 보컬, 화려하지 않게 포인트만 잘 살리는 편곡. 이것만 가지고도 훌륭하게 한 곡이 완성되었다. 어느 것 하나 ‘과잉’이 없다.

최소한으로 만들었지만 완성도와 수준은 현 시점 가요들보다 오히려 상위에 있다. 깊이가 있고, 세련되다. 그도 그럴 것이, 워낙 노래 실력이 월등하기 때문이다. 보컬 듣는 맛이 있으니, 단순해도 잘 질리지 않는다. 관록의 힘이다.

#3. 김두완

최근 가요의 트렌드가 ‘신디사이저 배음’이라 해도 틀린 말은 아니다. 과용이 더러 거슬리긴 하지만 많은 작곡가들이 비슷한 색감의 신디사이저를 활용하고 있다.

그런데 이 곡 ‘사랑해’에서는 같은 신디사이저 배음이라도 다른 감각이 묻어난다. 신디사이저가 전면에 나오지 않고 후렴에 묻혀 있으면서도, 일정한 분위기를 형성하는 데엔 필수 요소로 작용한다. 다른 가요들의 사례처럼 신디사이저가 노래를 끌고 가는 게 아니라 보완해 주는 것이다. 악센트를 주면서 은은하게 흩어지는 울림이 가장 인상적이다.

결국 이 곡은 스스로 설정한 연가의 평범함에서 작은 비범함을 이끌어내고 있다. 노장 김건모도 트렌드에 뒤처지지 않음을, 그리고 프로듀서 김창환과 함께 ‘노장처럼’ 고민했음을 바로 ‘사랑해’가 보여주고 있다.