“전 내 노래를 들을 때마다 늘 '내 노래 맞나?' 해요. 아직 자연스럽지 않고 부족하다는 거죠.”

“전 찰리 채플린을 좋아해요. 정신없이 웃기지만 끝에는 특히 그의 뒷모습은 슬퍼요. 거기서 감동이 온다고 봐요. 단점을 과감히 드러내고 자신을 망가뜨리면서 웃기니까 성공한 거지요.”

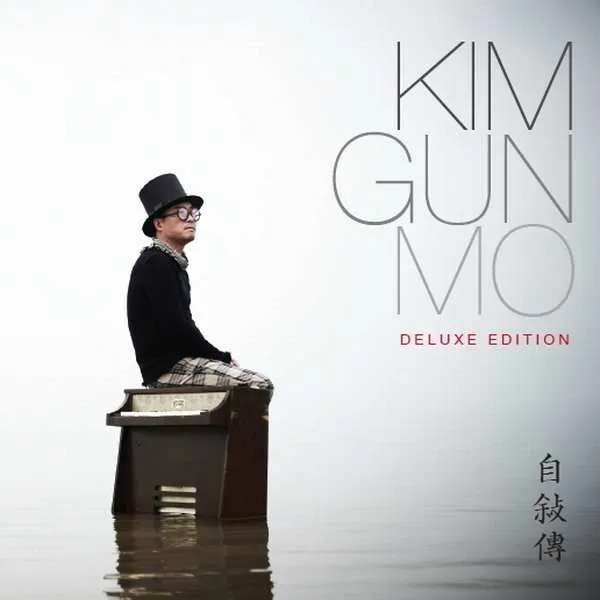

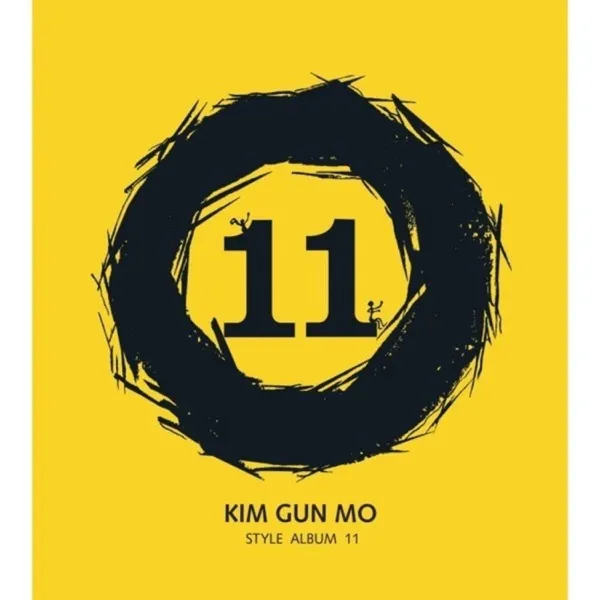

이 두 개의 말보다 이 앨범을 더 잘 설명할 수 있는 말은 없다. 하나는 김건모가 자신의 음악에 대해 가지고 있는 문제의식, 그리고 하나는 그가 구현하고자 하는 캐릭터다. 이 두 개의 지향들은 바로 이 앨범 안에 그의 디스코그래피들 중 가장 훌륭하게 구체화되어 있다.

앨범 안의 가사는 온통 그의 이야기다. 김건모는 앨범을 작업하며 작사가에게 이런 주문을 했다. “그냥 내 얘기를 써봐.” 작사가 김태윤은 김건모의 고등학교 때부터의 친구고, 그는 정말로 어느 싱어송라이터가 자기 고백을 하는 것처럼 들릴 정도로 남의 이야기를 마치 내 이야기처럼 써냈다. 김건모의 노래 실력도 대단하지만, 무엇보다 앨범의 일등 공신은 대부분의 가사를 써낸 김태윤이다.

김건모가 털어 놓는 '나'의 이야기는 (나이 탓인지) 주로 여자, 결혼에 대한 것들이다. 그는 아무렇지도 않은 듯이 연애의 실패, 낙담, 상처를 털어놓는다. 그리고 그 결과 앨범 안에는 “괜찮다”는 식의 낙관과 “힘들고 지친다”는 처연함이 묘하게 동거한다. 슬픔과 웃음이 적절히 교차한다.

이 지향은 '못난이 자기 비하'와 '노총각 투정'을 '웃음 섞인 창법'으로 부르는 방법을 통해 구체화 되고 있다. 그리고 이것은 아마도 그가 평소에 좋아했다는 찰리 채플린의 영향일 것이다. 앨범은 클럽 힙합, 테크노, 펑키함 같은 밝은 장치를 갖추면서도, '장난감', '허수아비' 같은 너무도 애절한 신세 한탄을 배치하고, '반성문', '한량' 같은 자기 비하의 제목을 내세우면서도, 그 안에는 웃음과 동정을 머금은 채 비애를 연출하고 있다.

김건모는 '나'를 표현함에 있어서, 고상한 종류의 지식과 내공을 풀어내려 하지 않는다. 그는 그저 자기 이야기를 한다. 그렇다고 이렇게 해서 드러난 자신이 뭔가 멋있고 존경할 만한 모습도 아니다. 노래 속에 드러난 김건모는, 동네 형이요, 주책바가지요, 결혼을 못한 노총각이고, 시장 풍경을 보고 감상에 젖는 보통 서민이다. 여기서 그는 방송에서처럼 썰렁한 개그를 치고, 연탄 노총각의 이미지를 이어간다.

그래서인지 여기엔 정(情)이 있다. 사람 냄새가 있고, 상아탑 아닌 삶의 철학이 있다. 요즘 신인 가수들이 김건모에게 배워야 할 것이 있다면, 바로 이러한 인간미와 솔직함이다. 김건모에겐 더 이상 스타덤에 대한 걱정이나 자기 고백으로 인한 인기 하락 두려움이 없는 것 같다. 거침이 없다랄까. 그는 창법 뿐만 아니라, 자기의 드러냄에 있어서도 힘을 빼고 있다. 그 결과, < Style Album 11 : 허수아비 >는 올해에 나온 가장 리얼한 '인간극장 음반'이 되었다.

김건모는 데뷔 15년차의 중견 가수지만, 오히려 최근에 활동하는 가수들 중 가장 젊은 음악을 하고 있다. 힘을 뺀다고 해서 항상 나이든 노쇠로 인한 이완은 아니다. 김건모는 뭔가를 잘 해내고 싶은 열망에 가득 찬 신인들이 가지지 못하는, 있는 그대로의 내 모습만 보여주겠다는 무장해제의 헐벗음을 가졌다. 이것은 젊은 용기가 있어야 가능한 결단이다. 최고가 되지 않으면 안 된다는 강박, 인기가 더 떨어질지도 모른다는 두려움, 선배 가수로서의 무게 잡기. 이런 것들을 떨칠 결단이, 아직 자리를 잡지 못한 가수들에겐 항상 결핍되기 일쑤다. 그리고는 '가장 널리 인정된 평균'을 좇게 만든다.

그런데, 김건모는 '나'를 드러내고 있다. 남을 통해서만 나를 들여다보는 음악이 아니라, 진실한 내가 끄집어져 나오는 음악을 하고 있다. 지금 발가벗은 내 모습 그 자체로 대중과 소통하고 싶다는 소망. 이것은 창작의 제1동기가 '외로움'이라고 했을 때, 가장 기본에 속하는 마음 가짐이지만, 지켜지지 않는 경우가 대부분이다. 그러나 김건모는 해내고 있다. 어쩌면 강행일지도.

앨범 개수는 늘어가고 있지만, 김건모의 음악은 분명 '빼기'의 과정에 있다. 음악은 점점 더 가벼워지고, 여운과 공감은 그럴수록 계속 깊어져가고 있다. 가수의 음악을 듣는 건 좀 이런 재미가 있어야 되는 거 아닐까. 그냥 누군가의 이야기를 듣는 느낌. 그리고 그 속에 있는 그 사람의 삶, 생각, 됨됨이 등이 보이는 느낌. < Style Album 11 : 허수아비 >엔 그 느낌이 있다.

이걸 이승철 이후의 또 다른 가능성이라 칭하면 과장일까. 이승철이 소몰이 창법에 대해 준엄하지만 부드러운 경고를 보냈다면, 김건모는 음악 하는 사람이 이만큼 자유롭고 편하게 솔직할 수 있어야 함을 몸소 보이고 있다. 우리에겐 현재 리얼한 음악이 너무 부족하다. 현실을 이야기하지 않고, 나를 이야기하지 않는다. 아니 어쩜, '나'를 이야기하면서도 왜 그렇게 남의 이야기인 양 부르는 걸까. 난 김건모의 이 앨범이, 대중 취향에 맞추느라 멍들어버린 가요계의 가사 쓰기에 변화를 일으킬 청신호가 되었으면 좋겠다.

음악의 사회성 회복은, 결코 사회 비판적 노래가 많아지는 것을 의미하지 않는다. 그것은 음악이 현실의 반영이 된다는 뜻이며, 이를 위해선 먼저 솔직한 음악이 회복되어야 한다. 여러분은 정말로 스트링 사운드가 뒤에 갈리는 우아하고 구슬픈 사랑만을 해왔는가. 혹시 무덤덤하고 어이 없고 바보 같은 사랑은 경험하지 못했는가. 지금 우리 사회에 만연한 음란과 급만남을 표현할 가장 유혹적이면서도 가장 삼류스러운 사운드, 가사는 왜 나오지 않는가. 이런 것들이 실현되기 위한 첫 걸음은, 자기가 느낀 바를 솔직히 드러내는 풍토에서 시작된다.

'나'로 향하는 음악, 그 중에서도 '실제의 나'로 향하는 음악이 필요하다. 김건모는 이것을 실천하고 있다. 또한 15년 동안 쌓인 관록은 이 자기-드러냄을 결코 촌스럽거나 자가당착에 빠지지 않도록 잘 받쳐주고 있다. 솔직함과 기본에 충실하면서도, 듣기에도 부담이 없이 잘 들린다. < Style Album 11 : 허수아비 >는 가요계에 꼭 필요한 문제의식과 음악적인 재미까지 고루 갖춘 2007년의 수작이다.

-수록곡-

1. Jam ( 작사 : 김영아, 조PD / 작곡 : 윤일상 )

2. 장난감 ( 김태윤 / 윤일상 )

3. 시장풍경 ( 김태윤 / 황찬희 )

4. 허수아비 ( 김태윤 / 황찬희 )

5. 반성문 ( 김태윤 / 김건모 )

6. 한량 ( 김태윤 / 윤일상 )

7. 아무 남자나 만나지마 ( 최준영 / 김건모 )

8. 사랑, 그 쓸쓸함에 대하여 ( 양희은 / 이병우 )

9. Singer ( 김태윤 / 황찬희 )