굿바이 리암 페인, 원 디렉션이 이끌었던 한 시대와의 작별

원 디렉션(One Direction)

리암 페인(Liam Payne)

지난 10월 16일 충격적인 소식이 해외 연예계 지면에 올랐다. 영국의 그룹 원디렉션 멤버 리암 페인이 31세의 나이로 사망한 것이었다. 불과 얼마 전만 하더라도 같은 멤버 나일 호란의 콘서트에 관객으로 방문한 것이 SNS에 찍히고, 사망 몇 시간 전까지도 스냅챗에 (예약된) 영상이 올라왔기에 팬들의 충격은 배가 되었다.

평소 있었던 여러 행실 논란과 최근 전 애인이 폭로한 스토킹과 폭행 사실, 여기에 더해 부검 결과 사인이 마약 중독 상태에서 벌어진 추락사라는 것까지 가세하여 여러모로 쉽게 추모하기 어려운 상황이 만들어졌다. 그럼에도 많은 이들이 그의 죽음을 안타까워하는 것은 리암 페인 개인과는 별개로 원 디렉션이 2010년대 팝 시장에서 차지한 존재감 때문일 테다. 과연 그들은 무엇을 남겼는가. 몇 가지의 키워드를 통해, 서구 틴 팝의 마지막을 장식하며 K팝에도 적잖은 영향을 끼친 원 디렉션의 주요 자취를 돌아보자.

오디션 스타

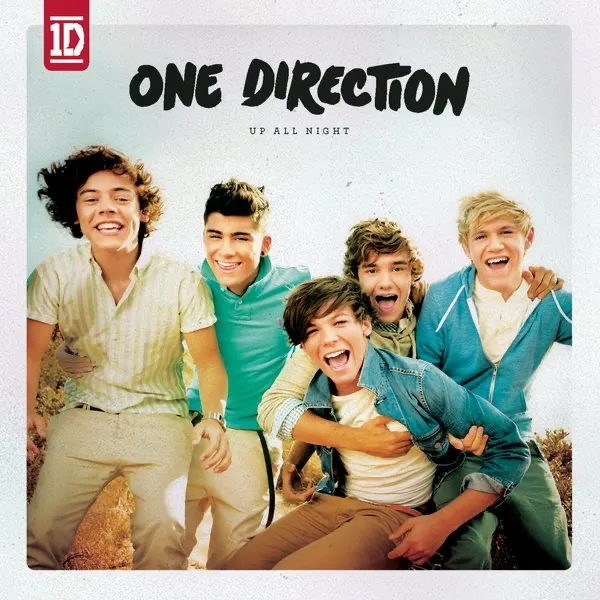

백스트리트 보이즈와 엔싱크, 스파이스 걸스, 티엘씨 등 1990년대 전성기를 보낸 여러 보이밴드와 걸밴드의 활약상은 2000년대를 지나 점차 시들해졌다. 한동안 끊겼던 명맥을 이은 것은 오디션 프로그램이었다. 그 핵심은 유명한 아이돌 제작자 사이먼 코웰이 런칭한 < 엑스 팩터(The X Factor) >. 서바이벌 방송의 대표 사례로 알려진 < 아메리칸 아이돌 >이나 < 더 보이스(The Voice) >가 개인 위주로 돌아가는 반면 < 엑스 팩터 >는 무려 세 팀이나 메이저 그룹을 배출했다. 그 주인공 바로 원 디렉션(영국 2010년 시즌), 리틀 믹스(영국 2011년 시즌), 그리고 피프스 하모니(미국 2012년 시즌).

해외 열풍이 2000년대 말에서 2010년대 초반까지 비슷한 시기 < 슈퍼스타K >나 < 위대한 탄생 >, < K팝스타 > 등의 프로그램으로 국내 수입되기도 했지만 원 디렉션의 결성 과정은 오히려 그보다 조금 지난 2010년대 중반 엠넷 < 프로듀스 > 시리즈가 촉발한 아이돌 서바이벌 체제와 더 맞닿아 있다. 개인으로 시작했으나 방송 과정에서 심사위원들의 제안에 따라 팀으로 묶인 이들이기 때문이다. 세부적인 프로세스는 다를지 몰라도 그전까지 전혀 남남이었던 참가자들이 방송 내에서 그룹을 만들었다는 점에서 오늘날까지 계속되고 있는 K팝 아이돌 오디션 프로그램의 효시로 볼 수 있다.

동시에 리암 페인의 사망 기사가 나왔던 초반에는 엔터테인먼트와 방송 업계에 대한 비판도 나왔다. 10대 후반 젊은 청년들이 여러 악영향에 이른 시기 노출됨에 따라 약물과 알코올 같은 것에 더 취약해진다는 것이다. 사생활 문제를 전부 환경 탓으로 돌릴 수는 없겠지만, 옛날 아역 배우들의 피해사실부터 지금까지 은연중에 반복되는 이런 악순환은 계속해서 어린 청소년들을 카메라 앞에 비추는 K팝의 현상황과도 무관하지는 않다.

좌측부터 리암 페인, 나일 호란, 루이 톰린슨, 제인 말리크, 해리 스타일스

10대 청소년을 겨냥한 틴 팝

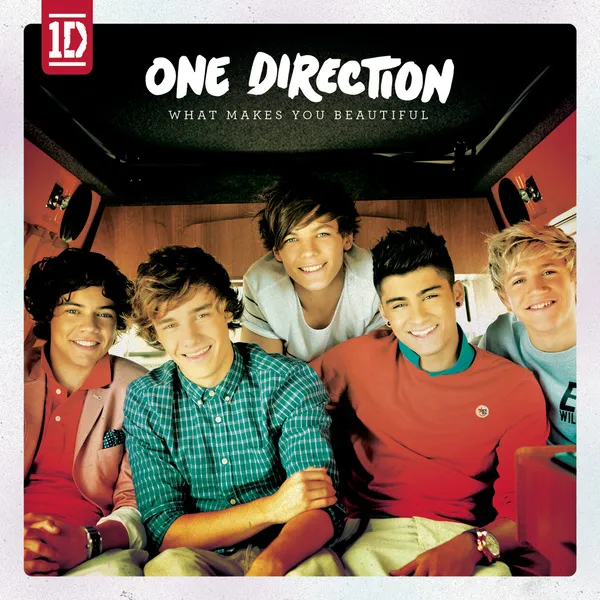

시간이 지나면서 당연히 성숙해지기 시작했으나 이들의 초반 기조는 10대 저연령층을 주 타깃으로 하는 버블검 팝 혹은 틴 팝의 성격이 짙었다. 우리나라에서도 높은 인지도를 가진 데뷔곡 ‘What makes you beautiful’만 보더라도 이는 명확하다. ‘넌 네가 아름다운 걸 몰라/그리고 그게 널 아름답게 만들어’ 20대 초반 말끔한 외모를 지닌 소년들이 풋풋한 목소리로 사랑을 노래하고 있으니 어린 소녀들의 심장이 함락당하는 것은 당연한 일이었다.

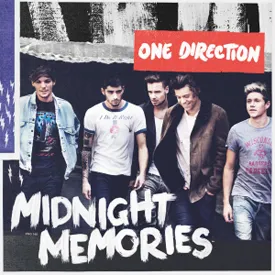

레이디 가가, 케이티 페리, 리아나 등 각종 여성 가수들이 파격적인 퍼포먼스와 함께 섹슈얼한 디바 영토를 이루고 대다수 힙합이 욕설과 선정적인 단어로 랩을 장식하는 것을 생각하면 원디렉션은 많이 다른 세계에 있었다. 록적인 구성이 느껴지기도 하나 마초적이지도 않다. 즉 이들의 어필 포인트는 일종의 안전지대였다. 실제로 디스코그래피에서 청소년 청취 불가 딱지가 달린 곡도 전무하다. < Midnight Memories > 앨범의 히트곡 ‘Story of my life’가 시사하듯 점차 어린 티를 벗을 때에도 이들이 택한 경로는 거친 이미지가 아니라 서정적인 발라드였다.

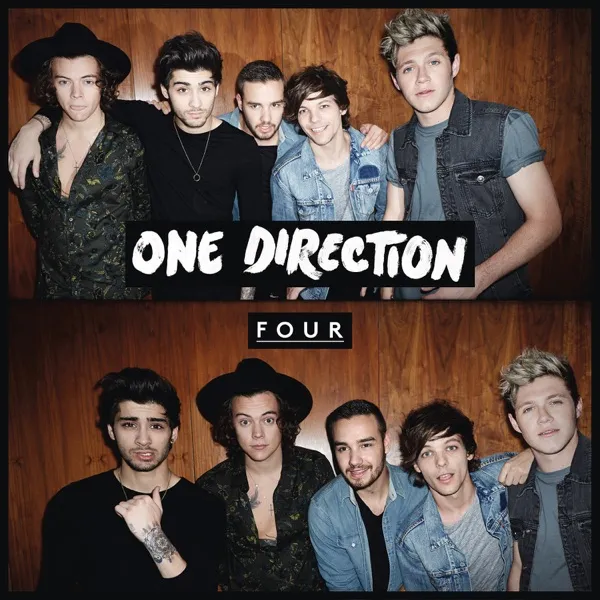

공식적인 해체를 알리지는 않았지만 2015년 말 벌어진 원 디렉션의 그룹 활동 중지는 시기적으로도 틴 팝의 몰락과 맞물린다. 켄드릭 라마와 드레이크의 주도하에 힙합이 유행의 중심에 위치했고 그들보다 앞서 아이돌 스타의 대표주자 저스틴 비버도 ‘Where are ü now’를 거치며 < Purpose > 앨범으로 진지한 뮤지션이 되기를 선포했다. 이듬해 초에는 일 년 전 그룹을 탈퇴한 제인 말리크가 성적인 가사 가득한 알앤비 트랙 ‘Pillowtalk’으로 원 디렉션조차 달성하지 못했던 빌보드 싱글 차트 1위를 기록하기도 했다. 2016년 11월 트럼프 행정부의 개막으로 인한 진보 미디어의 무력감 확산과 더불어 순수한 정서의 팝 음악이 예전만큼의 지위를 차지하지 못할 것이라는 일종의 사망 선고였다.

찰리 푸스, 션 멘데스, 트로이 시반

실제로 2010년대 중후반 젊은 남성 스타들이 빠르게 치고 올라오긴 했으나 원 디렉션의 상큼한 느낌과는 꽤 거리가 있었다. 모타운 소울에서 시작한 찰리 푸스는 ‘Attention’으로 진지함을 어필했으며 기타 소년 타입으로 이름을 알린 션 멘데스는 신체적 매력을 뽐내며 빠르게 남성적 이미지를 쟁취했다. 비교적 순한 분위기였던 트로이 시반은 커밍아웃 이후 지금은 아예 게이 문화의 대변인으로 등극했다.

2020년대 시점에서 영미권 틴 팝의 빈자리는 K팝이 상당수 차지하고 있는 듯하다. 10대 중후반부터 20대 초중반까지 이어지는 비슷한 연령대도 그렇거니와 힙합과의 융합을 도모하더라도 가사의 욕설은 굉장히 철저하게 배제하는 스타일은 과거 버블검 팝의 대체제가 되기에 적합한 요인이다. 물론 최근 채플 론이나 사브리나 카펜터, 올리비아 로드리고 등 여성 팝스타들을 위주로 2010년대 활기찬 팝 음악 성향이 조금씩 부활한다는 말이 새어 나오고 있긴 하나 이들의 가사는 아웃사이더의 감정이나 실제 다이어리를 인용한 듯 사생활과 일원화되어 있다. 구체적인 서술 없이 두루뭉술한 사랑의 감정 위주로 노래를 진행하는 틴 팝의 특성은 가사의 불특정성이 전제된 K팝이 사실상 계승한 상태다.

적극적인 솔로 진출

제인(ZAYN)의 재빠른 성공에 자극을 받은 것이었는지 팀에 남아있던 원 디렉션 멤버들도 빠르게 각자의 길을 모색하기 시작했다. 가장 먼저 나선 것은 나일 호란이었다. 어릴 적부터 기타를 가까이 두고 살았던 그는 자신의 특기를 살려 ‘This town’, ‘Slow hands’ 등 어쿠스틱 팝 트랙을 연이어 발표하며 당시 영국에서 최대 슈퍼스타 지위를 누리던 에드 시런의 전철을 밟아 나갔다.

그룹의 최연장자이자 리더였던 루이 톰린슨은 스티브 아오키 등 프로듀서와의 협업을 통해 일렉트로닉 쪽에서 처음 발걸음을 내딛은 후 지금은 1990년대 브릿팝 향기가 강한 팝 록 쪽으로 방향을 선회한 상태다. 어쩌면 영국인으로서 국적성을 가장 잘 살린 케이스라고도 볼 수 있겠다. 한편 리암 페인은 데뷔 싱글로 2017년 미고스의 퀘이보가 피쳐링한 힙합/알앤비 트랙 ‘Strip that down’을 공개해 미국 차트에서 탑텐에 드는 성과를 보였다. 여러 장르를 오갔지만 리타 오라와 함께한 < 그레이의 50가지 그림자: 해방 > 사운드트랙 ‘For you’를 비롯해 여러 싱글을 통해 섹시 스타 캐릭터를 공고하게 구축했다.

최대 성공 사례는 이견의 여지 없이 그룹 시절부터 가장 인기가 많았던 해리 스타일스다. 2017년 ‘Sign of the times’로 데이비드 보위 느낌의 고전 록스타로의 성공적인 변화를 일궈낸 그는 첫 정규작 < Harry Styles >로 호평을 받은 데에 이어 2019년 말에는 < Fine Line >의 싱글 ‘Watermelon sugar’가 이듬해 코로나 시기 미국 차트 정상에 오르며 상승기류에 박차를 가했다. 정점은 < Harry’s House >. 리드 싱글 ‘As it was’는 무려 15주 동안 빌보드 싱글 차트 1위를 하며 모건 월렌의 ‘Last night’ 전까지 솔로 가수로서는 최고 기록을 세웠다. 이외 두 곡을 차트 탑텐에 넣은 것도 모자라 평단까지 잡아내, 제65회 그래미 시상식에서는 비욘세의 < Renaissance >와 아델의 < 30 >, 켄드릭 라마의 < Mr. Morale & The Big Steppers > 등 쟁쟁한 경쟁자를 물리치고 ‘올해의 앨범’ 트로피를 들어올리기도 했다.

그룹 활동이 막바지에 접어들 때 멤버들이 각자의 길을 걷는 것은 어느 시대, 어느 그룹이나 당연한 일이지만 원 디렉션은 다른 분야로의 진출 없이 음악적 커리어에만 집중했다는 점에서 남다른 의의를 지닌다. 사실상 아이돌 그룹 문화의 본진이 된 K팝에 이들의 사례는 더욱 깊게 탐구해야 할 선례인 셈이다. 과연 그룹 이후의 음악은 어디로 가는 것인지, 이들은 답안은 아니더라도 좋은 참고 대상이겠다.

갑작스럽고 뒤숭숭하지만, 그래도 한 시대의 끝

리암 페인의 부고 기사가 올라왔을 때 소셜 미디어는 가히 혼돈의 장이었다. 몇몇 네티즌들은 그의 사생활과 관련하여 추모 글을 올리는 이들에게 댓글 테러를 가하기도 했고, 정치에 열정적인 사람들은 ‘가자지구에서 매일 죽어 나가는 수많은 이들보다 범죄 연예인 한 명 죽는 것이 더 크게 다뤄진다’는 비판을 성토하기도 했다. 2010년대를 주름잡았던 뮤지션의 가는 길치고는 분위기가 좋지 않았다.

그렇지만 리암 페인의 죽음에 아쉬워하는 사람들의 마음은, 단순히 그라는 사람 자체에 대한 안타까움보다는 원 디렉션의 음악을 듣고 살아온 지난 시간 자체에 대한 그리움이 대부분이라 짐작한다. 유구하게 이어지는 창작자와 창작물의 분리 논쟁과는 별개로 뮤지션을 떠나보낸다는 것은 그의 음악이 채워줬던 각자의 삶에게도 함께 작별을 고하는 것과 마찬가지니까. 아직 다른 멤버들은 남아있지만 그럼에도 리암 페인의 사망에 마음이 씁쓸해지는 것은 어찌 되었든 많은 이들이 간직했던 추억의 일부가 사라졌다는 이유 때문일 테다.

♬플레이리스트 감상하기♬