형제의 화끈한 복귀 신고 - 오아시스 카디프 콘서트

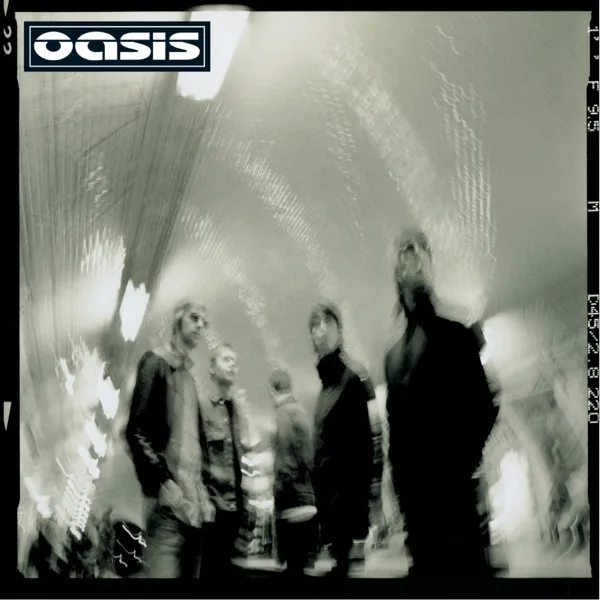

오아시스(Oasis)

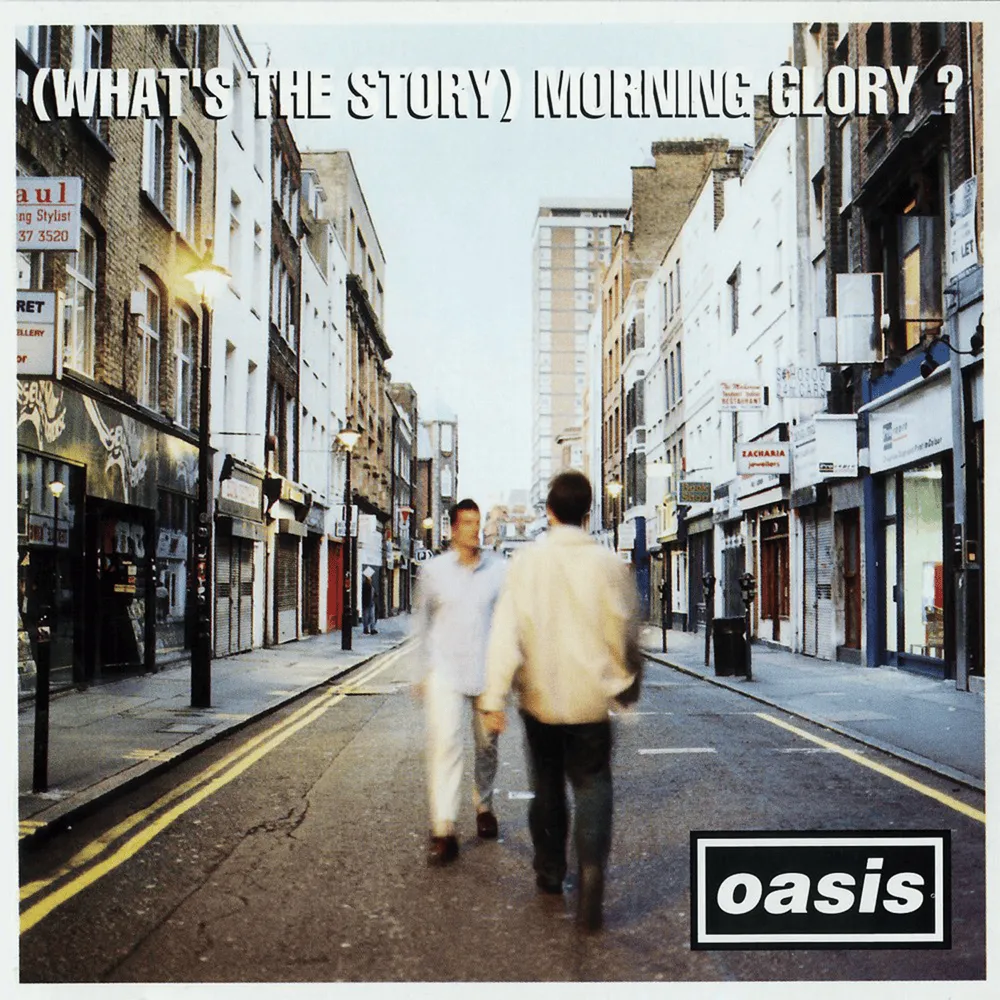

2025년은 오아시스의 해다. 브릿팝 규정의 명반 < (What’s The Story) Morning Glory? > 30주년과 각기 노엘 갤러거스 하이 플라잉 버즈와 비디 아이, 솔로 음반으로 “갈 길 가던” 형제의 재결합까지. 강렬한 음악과 캐릭터로 1990년대 쿨 브리태니아와 브릿팝의 상징으로 우뚝 선 이들은 형제의 마찰 서사와 끊임없는 소환으로 동시대성을 확보한 명곡 덕에 현 대중음악계 화두로 재등극했다.

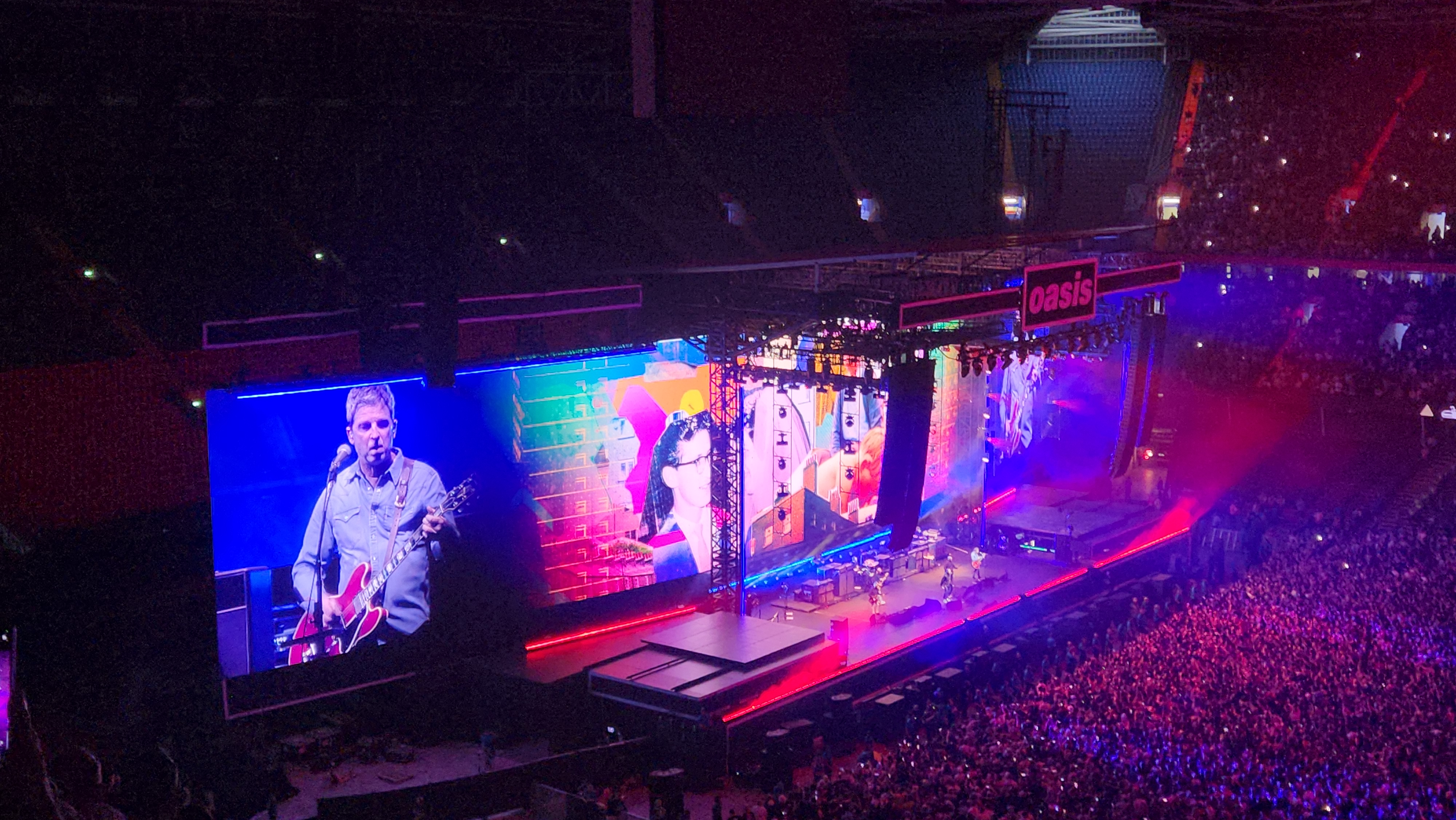

15년 만의 월드 투어 그 시작을 알리는 2025년 7월 4일 웨일스

카디프 콘서트는 무슨 노래를 부를지, 어떤 모습을 보일지 아무도 모른다는 점에서 그 의미가 각별했다. 남미와 아시아를 비롯한 전세계 오아시스 팬 열기에 카디프 프린시팔리티

스타디움이 후끈 달아올랐다. ‘Alright’과 ‘Walkaway’같은

곡들로 브릿팝 시대에 활약했던 캐스트(Cast)가 5시쯤

첫번째 오프닝을 맡았고 더 버브의 프론트퍼슨 리처드 애시크로프트가 ‘Sonnet’과 ‘Lucky man’같은 명곡으로 둘째 게스트 무대를 성료했다. 전원이 합창한 ‘Bitter sweet symphony’이 장관이었다.

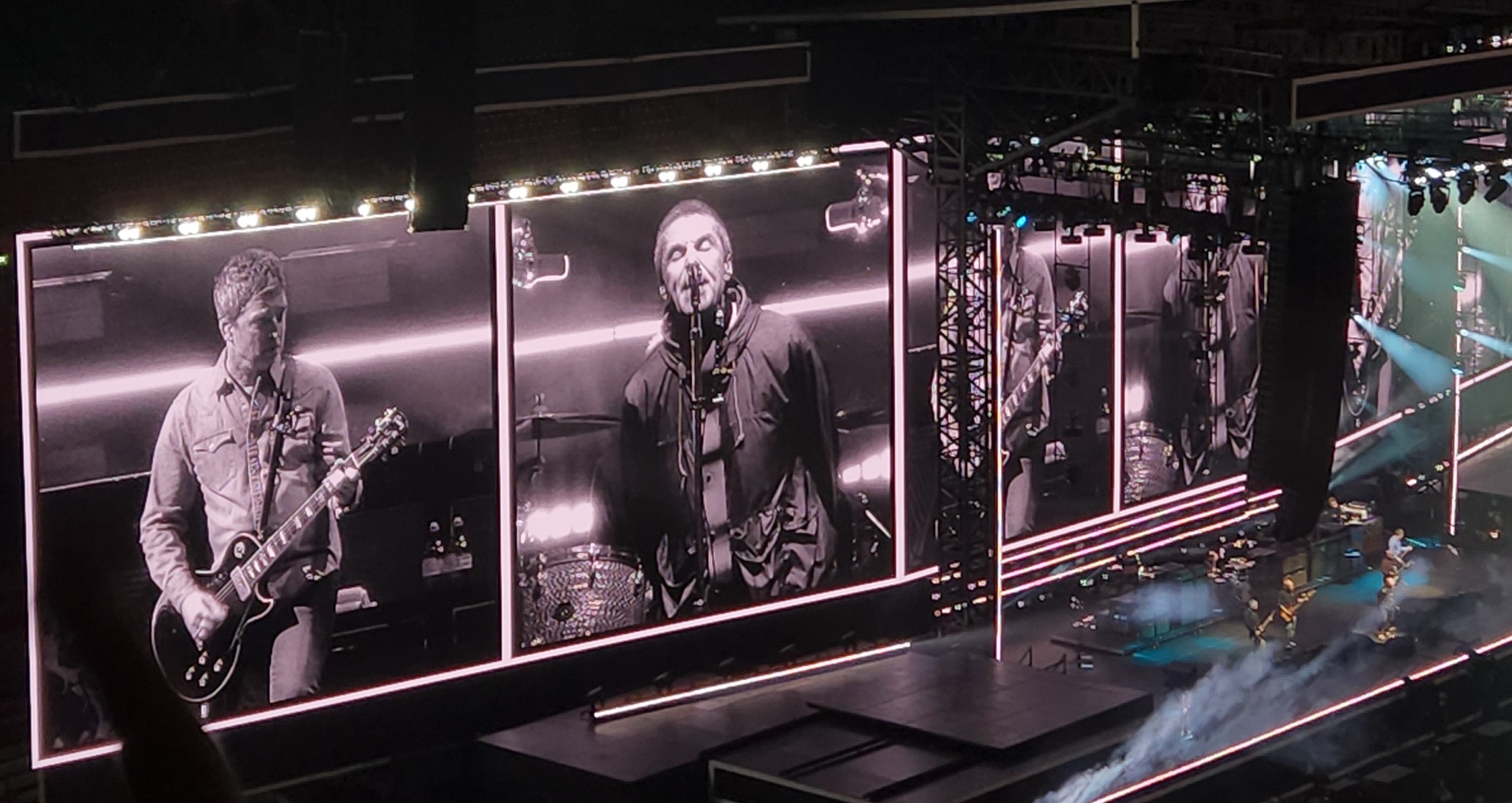

< (What’s The Story) Morning Glory? > 의 오프닝 트랙 ‘Hello’로 팬들의 오랜 기다림에 답인사를 건넸다. 스크린이 형제를 함께 비추는 순간 관객들의 함성은 극으로 치달았다. 팬 페이보릿 ‘Acquiesce’와 사이키델릭 하드록 넘버 ‘Morning glory’에서 오랜 시간 놓고 있던 합주지만 음악만큼은 DNA 합치가 존재한다는 양 걸출한 하모니를 주조했다. 각기 기타와 목소리로 써 내려가는 수려한 선율은 오직 혈맹만이 들려줄 수 있는 끈적하고도 녹진한 자국이었다.

따로 또 같이. 그사이 무르익은 개인성의 존중이었다. 리암이 뒤로 빠진 ‘Talk tonight’와 ‘Half the time away’가 노엘에게 프론트퍼슨 성정(性情)을 부여했다. 헤비 팬이 아닌 바에야 조금 생경한 두 곡과 2002년 영국 싱글차트 2위에 오른 ‘Little by Little’까지 “노엘 보컬 세트”의 편성 전환이 “뉴 오아시스”를

견지했다. 새로운 포맷이 새로운 음원과 음반에까지 번지리란 허황된 희망도 드리웠다.

팬 페이보릿 ‘Acquiesce’와 티렉스를 인용한 ‘Cigarettes & alcohol’ 사이로 전반전 하이라이트는

‘Supersonic’. 동명의 영화도 나올 만큼 명실상부 중요한 작품이다. 미끄러지는

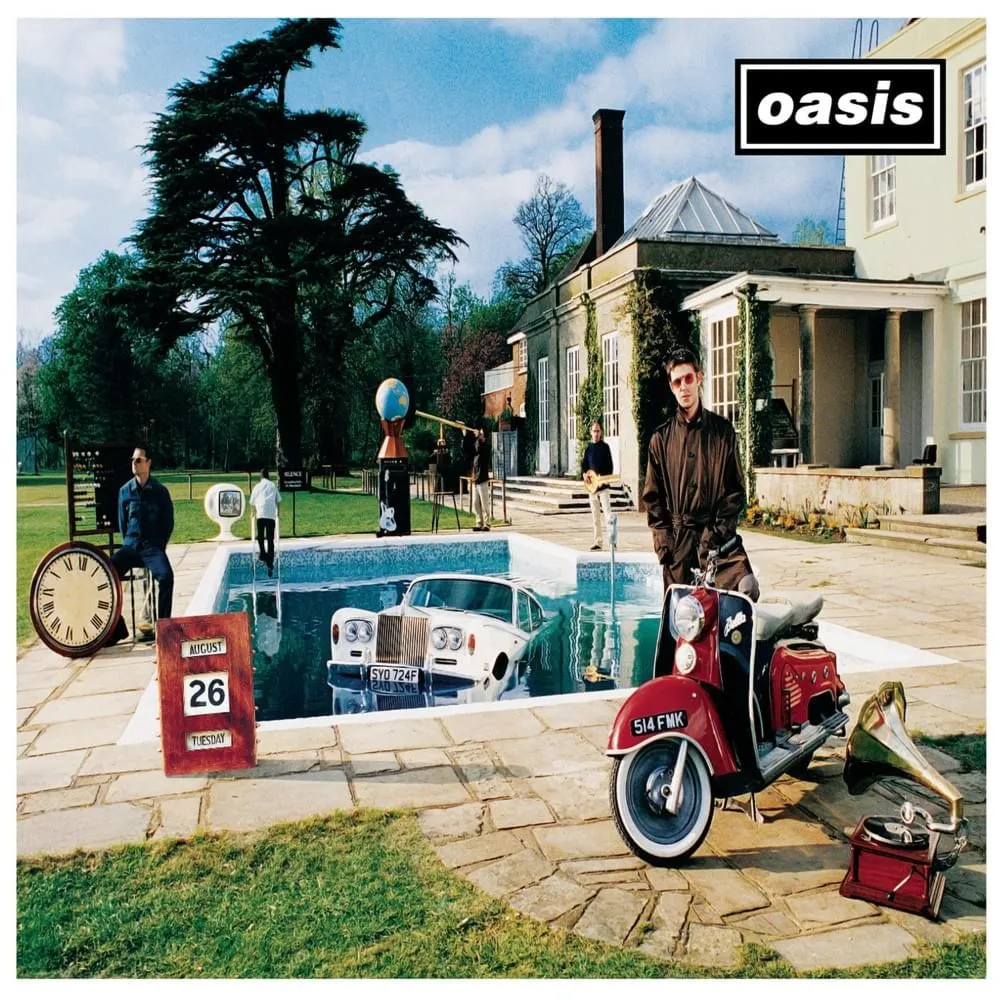

듯한 픽 스크레이프를 활용한 기타 전주에 청중은 열광의 도가니. 환각적인 백드롭 연출을 두른 7분여의 오아시스 표 사이키델리아 ‘D'you know what I mean?’과 4집 < Be Here Now

> 속 명곡 ‘Stand by me’와 애시크로프트에게 감사를 전하는 ‘Cast no shadow’ 모두 2001년~2002년 이후 처음 연주했다는 점에서 마니아들에게 선물이었다. 16년

만의 투어에서 완연한 새로운 모습을 보여주겠다는 의도기도 했고.

1996년 아일랜드 코크(Cork)

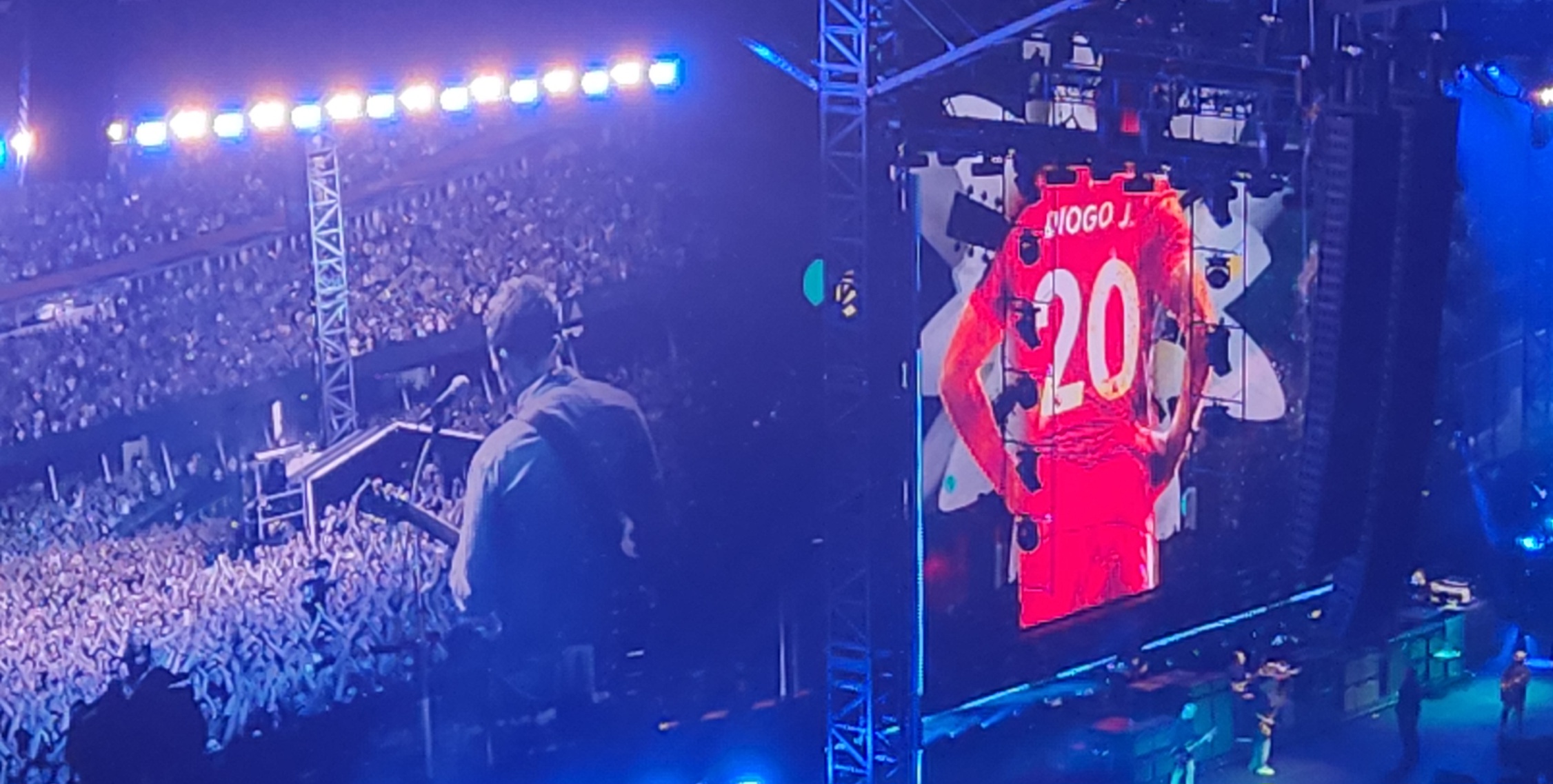

콘서트 이후로 리암이 처음 부른 ‘Whatever’와 얼마 전 세상을 떠난 포르투갈 축구

선수 디오구 조타를 화면에 띄워 추모의 의미를 드리운 ‘Live forever’로 감동의 시간에 젖어들었다. 2009년 올림픽공원 체조경기장에서 펼친 두번째 내한공연의 오프너였던 ‘Rock

‘n’ roll star’로 정규 공연 목록 마지막을 장식했다.

역대급 떼창의 ‘Don’t look back in anger’와 ‘Wonderwall’로 대미를 예상했을 시점에 ‘Champagne

supernova’가 흘러나왔다. 마지막까지 악센트와 변곡점을 주는 형제의 의지요, 구성미였다. 음원 속 폴 웰러 대신 노엘이 연주한 아름다운 기타

선율과 우수에 젖은 곡조가 카디프의 푸른 밤을 물들였다. 전성기를 함께한 리듬 기타리스트 폴 “본헤드” 아더스와 겜 아처의 가세로 의미를 더한 투어 첫 콘서트엔

브릿팝 황금기 복원과 성숙한 음악성이 공존했다. 2025년 10월 21일 예정된 세 번째 내한을 향한 기대감도 자연스레 증폭했다.

며칠 후 방문한 맨체스터는 버스 래핑 광고부터 기차역 대형 포스터, 1집에서

이름을 딴 “Definitely Maybe”란 뮤직펍까지 온통 오아시스였다. 한 도시가 이토록 한 밴드에 진심 일수가. 진풍경이었다. 워킹 클래스를 비롯한 전 대중의 마음을 사로잡은 보편적 가치의 음악은 오아시스를 포스트-비틀스 시대 브리티시 록의 상징으로 올려놓았다. 차트 성적 혹은 매체 비평과 무관한 대중적 록뮤직의 승리요, 록 사가(Saga) 가장 화끈한 귀환이었다.