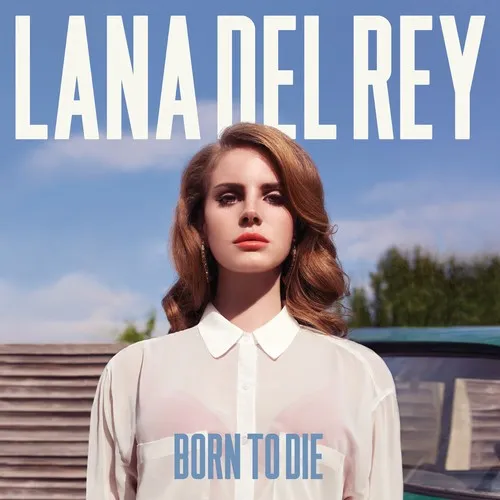

익숙함과 생경함의 교차 혹은 대치. 새 작품은 컨트리를 다룰 것이라는 예고의 첫 조각 ‘Henry, come on’은 초입부터 케이시 머스그레이브스의 가창과 결을 함께 한다. 방식과 전개 모두에서 영향을 부정하지 않는 모습은 낯선 곳으로 향하는 길목을 비춘다. 반면 후렴구는 자신의 곡 ‘Summertime sadness’의 선상에 위치하는데, 스케일의 차이는 존재하나 비교적 친숙한 이미지를 담아 개성 부재의 부담을 덜어낸 형상이다.

이렇듯 선택적 대비가 본유의 목소리와 결합해 빛날 수 있던 건 적어도 이 곡에서만큼은 작곡과 제작의 공이 크다. 루크 레어드와 드류 에릭슨이란 이름은 각각 컨트리 음악과 라나 델 레이를 좋아한다면 낯이 익을 테다. 전자는 앞서 언급한 케이시 머스그레이브스는 물론 팀 맥그로우, 에릭 처치 등의 곡을 쓰며 2010년대 신을 대표한 작곡가이고, 후자의 경우엔 직전 두 앨범의 프로듀서로 같이했기 때문이다.

좀처럼 접점이 없던 두 히트 메이커가 빚어낸 ‘Henry, come on’은 그래서 특별하다. 기존 음악의 잔상과 새 장르로의 도전이 동시에 비치는가 하면, 스틸 기타를 통해 내내 컨트리 환경을 주조하면서도 스트링 사운드를 앞세우며 팝의 색채를 놓치지 않는다. 재료 자체의 선도가 뛰어나니 별다른 조미료 없이도 깊은 맛이 나는 것이다.