영원한 블랙 메시아, 디안젤로 (1974-2025)

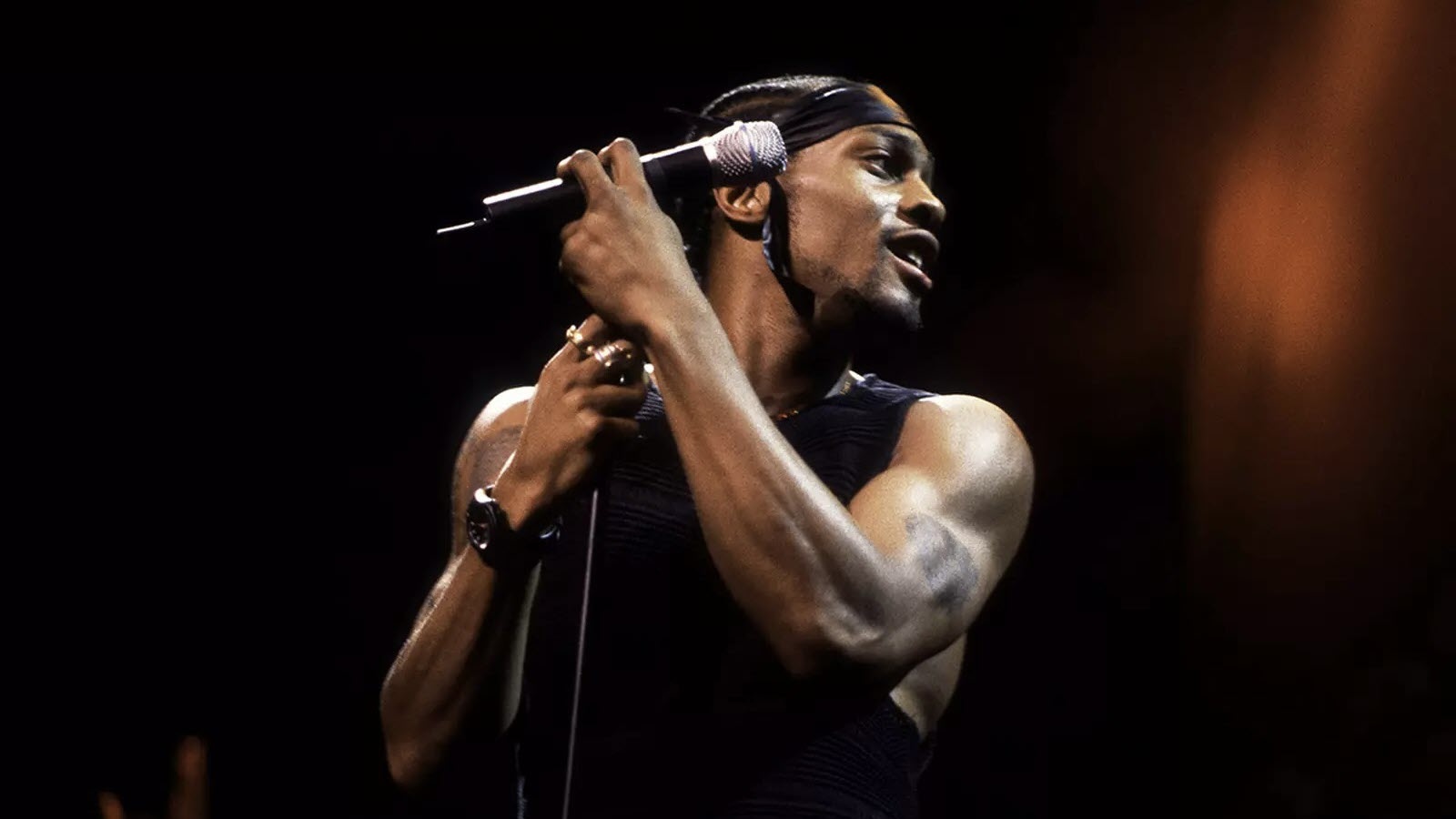

디안젤로(D'Angelo)

한 달 전 돌연 들려온 소식에 전 세계의 음악 애호가들은 그저 아연실색할 수밖에 없었다. 네오 소울, 아니 블랙 뮤직의 거장 디안젤로가 췌장암 투병 끝에 세상을 떠났다는 뉴스였다. 분명 지난 2024년 친우 라파엘 사딕과 다시금 작업에 착수했다고 밝혔건만. 그제야 본래 올해 출연이 예정되었던 < 루츠 피크닉 > 페스티벌에 불참한 진짜 이유를 깨달았다. 마지막 순간까지 구도자의 정신으로 사람들의 걱정을 덜어주고자 했던 것일까. 그렇게 우리의 ‘블랙 메시아’가 조용히 지구라는 무대를 빠져나갔다.

로린 힐, 맥스웰, 에리카 바두 같은 동료 네오 소울 음악가들이 그러하듯 디안젤로 또한 과작의 대명사나 다름없었다. 데뷔 이래 그 흔한 EP 하나 없이 정규작 3장만을 발매하였다는 사실은 팬들에게 있어 두고두고 큰 아쉬움으로 남았다. 다행히 최근 퀘스트러브가 사후 앨범을 준비 중이라 밝혔지만, 그리고 그의 이름 뒤에 ‘사후’라는 단어가 붙는 것이 아직 너무나도 어색하지만 말이다. 허나 그가 세 음반으로 남긴 영향과 충격은 참으로 막대했기에, 그 깊고 굳은 역사를 천천히 좇아 보고자 한다.

데뷔와 < Brown Sugar >

디안젤로는 마빈 게이가 세상을 떠난 1984년부터 그가 나오는 꿈을 꾸기 시작했다고 밝혔다. 꿈 속의 마빈 게이는 훗날 디안젤로를 대표하는 곡의 뮤직비디오처럼 벌거벗은 모습이었고, 스무 살이 채 되기도 전 그가 EMI와 계약을 따내는 데 성공하자 비로소 긴 백일몽이 끝났다. 소울이라는 장르의 선구자가 후계자를 향해 보내는 일종의 메시지였을까. 젊은 나이에 슈퍼밴드 블랙 멘 유나이티드의 ‘U will know’를 프로듀싱하며 커리어를 시작한 그는 자신의 재능을 만천하에 뽐내며 데뷔 앨범 제작에 착수한다.

그렇게 등장한 < Brown Sugar >는 21살의 풋내기가 만들었다기엔 믿을 수 없는 원숙함으로 가득한 작품이었다. 스모키 로빈슨의 히트 싱글을 커버한 ‘Crusin’’은 원곡이 지닌 섬세함을 극대화했으며 앨범 전반에 넘실대는 영적인 분위기가 선배 프린스의 이름을 떠올리게 했다. 물론 필요조건인 끈적한 애정담 역시 담고 있었고. 때로는 조심스럽게(‘Smooth’), 때로는 과감하게(‘Lady’) 감정에 접근하는 태도 아래서 사랑은 단순 쾌락의 종합체가 아닌 디안젤로만의 무언가로 재탄생한다. 한편 ‘Shit, damn, motherfucker’와 ‘Smooth’같이 힙합의 그루브를 재즈와 융합한 트랙도 존재했으니, 서던 소울의 목소리를 지닌 채 온갖 요소를 과감히 섞어내는 이 젊은이의 음악을 설명하기 위해서는 무언가 다른 단어가 필요했다. ‘네오 소울’이라는 거대한 담론이 태동한 순간이었다.

솔쿼리언스와 < Voodoo >

파격적인 등장과 함께 한 차례 영감의 소진을 겪은 디안젤로는 뛰어난 동료 아티스트들 사이에서 다시금 실마리를 찾았다. 20년 가까이 든든한 조력자가 되어 준 퀘스트러브, 안타깝게도 디안젤로보다 먼저 떠나간 천재 프로듀서 제이 딜라가 그들이다. 이후 블랙 스타의 탈립 콸리와 모스 데프, 커먼, 에리카 바두 등 쟁쟁한 음악가들이 합류하며 흑인 음악 콜렉티브 솔쿼리언스가 모습을 드러낸다. < Things Fall Apart >, < Like Water For Chocolate >, < Mama’s Gun > - 20세기의 마지막 블랙 뮤직 명반을 만든 존재들. 이들이 뉴욕의 일렉트릭 레이디 스튜디오를 거점 삼게 된 계기 역시 디안젤로에게 있었다. 녹음실에서 지미 헨드릭스의 아우라를 느낀 후 이곳을 작업 공간으로 사용하겠다고 천명한 그는 매일같이 숙식하며 신보를 제작하기 시작한다. 그야말로 또 다른 ‘Voodoo child’의 탄생이었다.

5년 만의 복귀작 < Voodoo >는 소포모어 징크스의 완벽한 반례라 칭할 만하다. 팔세토 보컬과 합쳐진 제이 딜라의 비전형적 리듬 메이킹이 음반 전체를 지배하는 아슬한 무드를 만들어 냈으며, 라이브마다 동반되었던 잼 세션은 재즈 터치의 형태로 실체화되었다. 이 자유분방하면서도 인간적인 기조는 모든 곡의 러닝타임이 5분을 넘어감에도 불구하고 지루함을 느낄 새가 없게 만든다. 로버타 플랙의 ‘Feel like makin’ love’를 현대적으로 변용하며 전설을 향한 헌사도 잊지 않았음은 물론이다. 관능적인 ‘Chicken greese’와 그 제목처럼 고전적인 ‘The root’ 사이에서 애타게 울부짖는 ‘One mo’ gin’. 심지어 그에게는 ‘Devil’s pie’ 속 디제이 프리미어의 시그니처 드럼마저도 자신의 박자로 탈바꿈시키는 힘이 있었다. 그리고 여러모로 상징적이었던 ‘Untitled (How does it feel)’로 디안젤로는 끝내 현시대의 블랙 뮤직을 대표하는 얼굴이 되었다.

긴 잠적과 < Black Messiah >

하지만 ‘Untitled (How does it feel)’의 성공은 향후 10년간 도사리는 불행을 가져왔다. 더욱 원대한 뜻을 담고 있는 음악이 그저 섹스 심볼로만 소비되는 현상에 지쳐 버렸고, 한번은 자신을 향해 돈을 던지는 관객의 모습을 보고 극심한 모멸감을 느낀 것이다. 이후 절친한 제이 딜라의 죽음마저 겪으며 음주운전, 마약 중독, 성매매를 비롯한 스캔들에 시달린 그는 이대로 과거의 아이콘이 되어 잊히는 듯했다. 어쩌면 당연하게도, 그를 수렁에서 꺼낸 것은 역시나 음악이었다. 마이클 브라운과 트레이본 마틴이라는 두 십대 청년의 억울한 죽음을 두고 들끓기 시작한 흑인 사회의 모습은 < Black Messiah >의 커버 아트에 그대로 투영되었다. 그러나 그가 말하는 ‘블랙 메시아’란 한 명의 위대한 존재가 아니다. 그 장소가 어디든 탄압받는 군중이 뭉쳐 주먹을 들어 올린다면 누구나 구원자가 될 수 있다. 이 전제 조건에서 14년 만의 복귀작이 시작된다.

음반의 아티스트명을 잘 들여다보자. 디안젤로 다음으로 적힌 ‘더 뱅가드’는 그와 앨범을 작업하며 동고동락한 동료들을 위해 붙인 이름이다. 오랜 동반자 퀘스트러브, 조지 클린턴이 선택한 싱어 켄드라 포스터, 프린스의 밴드 멤버 존 블랙웰, 그루브 형성에 핵심적인 역할을 맡은 피노 팔라디노까지. 이 밖에도 여러 연주자가 힘을 보탠 결과 < Black Messiah >는 흑인 음악의 모든 요소를 집약해 낸 산물로 살아 숨 쉰다. 더 이상 네오 소울이 ‘네오’한 것이 아니게 된 시대에서 채택한 아날로그 녹음 또한 작품에 클래식한 흥취를 더했다. ‘1000 deaths’ 속 시대 정신과 록의 요소는 ‘The charade’의 환상적인 전개로 이어지며, ‘Sugah daddy’의 스캣과 ‘Really love’ 속 미려한 스트링 세션처럼 한결 익숙한 사운드도 존재한다. 그가 존경해 마지않았던 모타운식 ‘Back to the future (Part I)’과 경악스러운 코드 진행의 엔딩 ‘Another life’는 어떠한가. 일일이 열거하기엔 입이 아플 정도의 12트랙, 그 안에는 한때 그에게 접신했던 마빈 게이, 지미 헨드릭스뿐만 아니라 슬라이 스톤, 알 그린, 프린스, 스티비 원더 등의 무수한 별이 한데 모여 찬란히 빛난다.

그리고 이어지는 이야기는 모두가 아는 대로다. 다시금 잠적해 버린 이 기인은 < Voodoo >와 < Black Messiah > 간의 긴 세월을 다시금 체감하게 하려는 듯했고, ‘Unshaken’과 ‘I want you forever’ 같은 곡을 이따금 내놓았지만 모든 이의 갈증을 해소시키기엔 부족했다. 그렇다고 무작정 재촉할 수도 없는 노릇이었으니, 디안젤로라면 기어코 명작을 선보일 것이라는 굳은 믿음이 있었던 까닭이다. 안타깝게도 그러한 기대가 결국 슬픔으로 귀결되었지만 말이다.

그는 원색적인 욕설도 부드럽게 만들 만큼 우아했고, 섹스 송 뒤로 뿌리와 가족애를 노래할 정도로 뻔뻔했으며, 동시에 온갖 악기와 음악가를 휘어잡는 카리스마를 지닌 존재였다. 뉴 잭 스윙, 크렁크앤비, 피비알앤비를 위시한 최신 장르가 나타나고 사라질 동안 네오 소울만큼은 그 영향력을 유지할 수 있었던 것 역시 그의 덕이었다. 마지막으로 그의 산물이 영속성을 가진 이유에 대해 생각해 보자. 유구한 역사를 그러모은 대담함, 사랑이라는 주제의 보편성, 혹은 감정을 생생히 전달하는 보컬 - 제각기 부연 설명을 할 수 있겠으나, 마이클 유진 아처라는 한 인간의 진정성을 빼놓지는 못할 테다. 그는 진실로 끝까지 자신의 전부를 오롯이 내어주었기에, 이것은 하나의 영원이다.